本日は門松を飾りました。

昨年からはじめた門松作り。町内に住む高橋さんご夫妻の協力のもと今年も完成いたしました。

「松は千歳を契り、竹は万代を契る」と言われ、松と竹で神の依代の永遠を願い、年神様はこの門松を目印に降臨してくるらしいです。

けやき館の門松は、竹、松、ユズリハ、柚子、葉牡丹、クロガネモチなどからできています。

去年の今頃は、いつもと変わらぬような一年が訪れることを信じて疑いませんでした。

子供たちがマスクなしで登校でき、若者が活気をもたらし、中高年が安心して暮らせる、そんな日常が戻りますように。

けやき館スタッフ一同の願いを門松に添えて。

19日(土)に折り紙教室を開催しました。

今回はお子様たちの参加がなく、ひっそりと・・・。

お題は「門松と干支」でした。

もうお正月の準備ですね。

(写真がなくて申し訳ない!)

その前にクリスマスがやってきますが・・。

日に日に寒くなってきてるので、気をつけてお過ごしください。

次回は、来年1月16日(土)に開催致します。

皆さんのご参加をお待ちしております。

こんにちは。

感染者の増加が心配な日々ですが・・。

けやき館では、2020年12月22日(火)~2021年1月31日(日)まで「特別展 友永詔三の世界」を開催します。

本来ならたくさんの皆様にご来館ください!と言いたいところですが、感染予防をしっかりしてなるべく人の少ない時間にいらしてください。っとしか今は言えません。

一年前から楽しみにしていた特別展。友永ご夫妻の優しさに甘えっぱなしの展示準備でした。

先生は「現場でこんなことしたの何年ぶりかなぁ」っと狭い展示ケースの中で一体一体お人形を形付けてくださいました。

そんな先生を補佐する奥様も「もっと顔を上に向けた方がいいわ!」何とも「あ・うん」の呼吸のご夫妻です。

40数年前、ブラウン管を通して見ていたお人形にじかに触れるなんて、想像もつきませんでしたが、一つの出会いから今回の展示が実現。

ソーシャルディスタンスの今ですが、出会いはやはりありがたく大事なものです。

館内については、ご来館できない方のために後日ご紹介させていただこうと思います。

取り急ぎ開催のお知らせまで。

P.S クリスマスツリーに挟まれた人形が見られるのは25日まで。

今年の12月31日の大晦日 山陰中央テレビ(16時45分~17時45分放送)で「怪獣少年85歳出雲へ」が放送決定!!

と言ってもわかる方は、マニアの方だけ?? かと思いますが・・・。

昨年、瑞穂町郷土資料館けやき館で開催した特別展「特撮造形師 村瀬継蔵~瑞穂でうまれた怪獣たち~」の関連トークイベント「村瀬継蔵が語る 特撮技術の裏側」の様子が、山陰中央テレビで放送されます。

えっ山陰放送??と思った方、TVerとFOD(全世界で放送後2週間は無料)でも配信されますよ。

特撮大好きの方、村瀬ファンの方などなど 乞うご期待!!

2020年12月13日

第139回温故知新の会「続・しめ縄を作ろう わら細工体験教室」

みなさん こんみちは。

本日、毎年恒例のわら細工体験教室しめ縄作りを開催しました。

毎年参加されている方もいて、人気のイベントです。

講師は、須賀省三さんです。

わらのハカマを取り除き

水で濡らし叩き柔らかくします

三等分にし、のの字に巻いていきます

みんな頑張って巻き巻きし、完成!! みなさん お疲れ様でした。

みなさん お疲れ様でした。

2020年12月13日

第137回囲炉裏端で語る昔話

みなさま こんにちは

2020年の師走も半ば、だんだん気ぜわしくなってきましたが、

けやき館の周りでは、まだまだ美しい晩秋を楽しむこともできています。

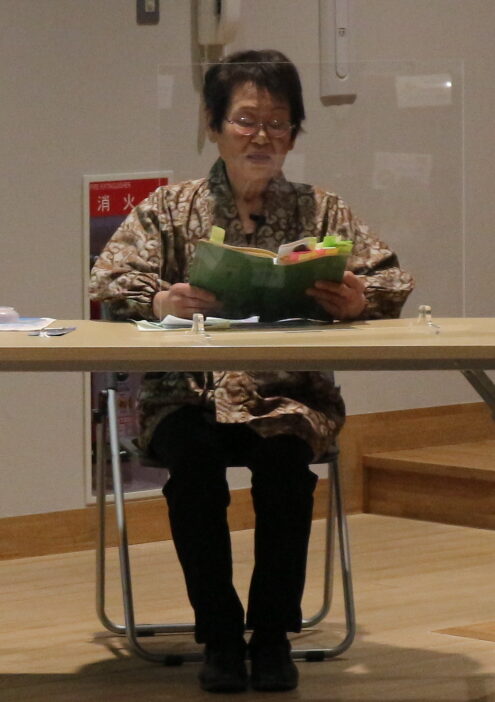

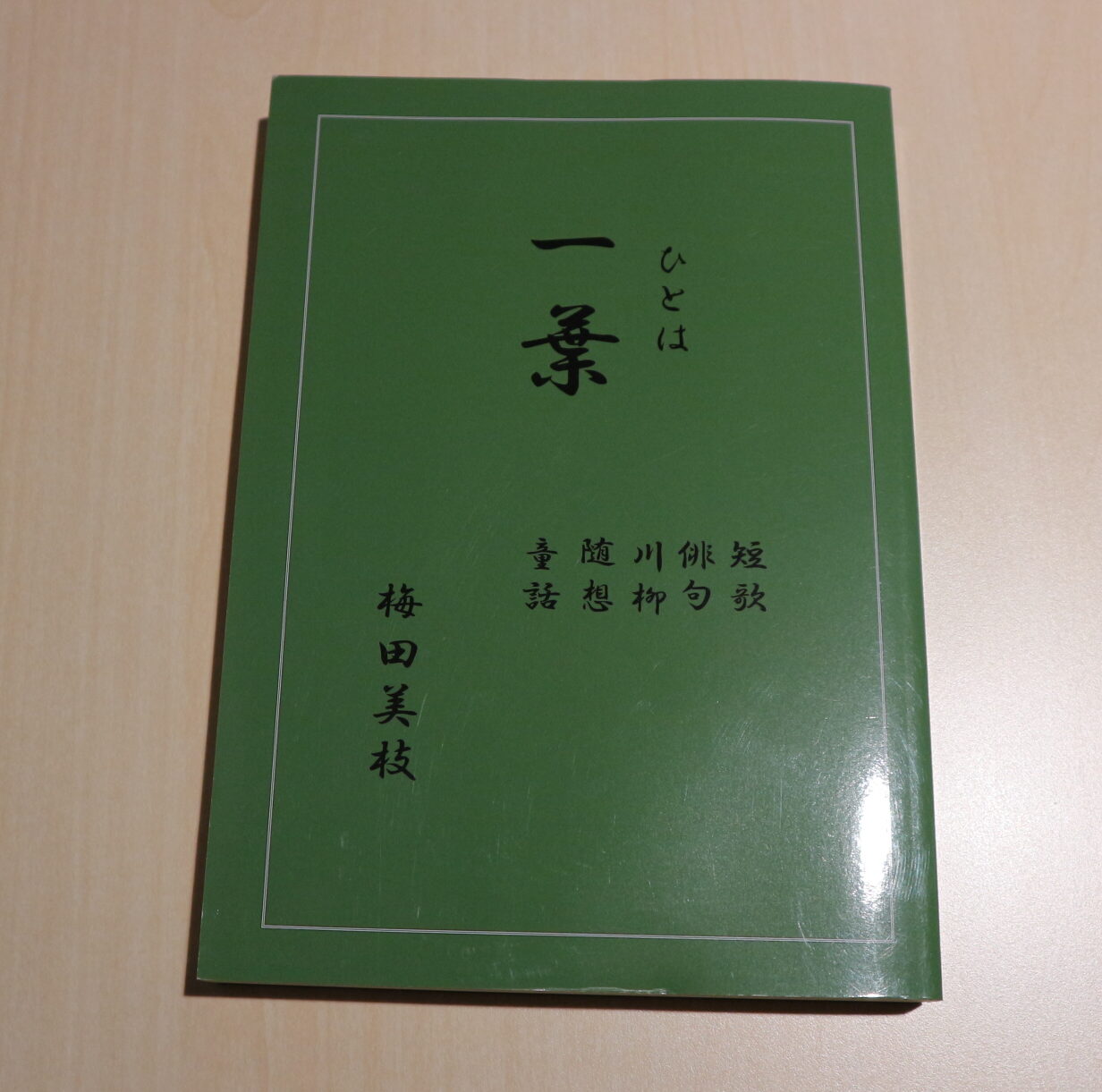

今日の囲炉裏端で語る昔話は、梅田美枝氏による、「この一葉①」です。

梅田さんは今から14年ほど前から、短歌や俳句などを読売新聞「よみうり文芸」に投稿し始め、

今までに200を超える作品が入選して掲載されています。

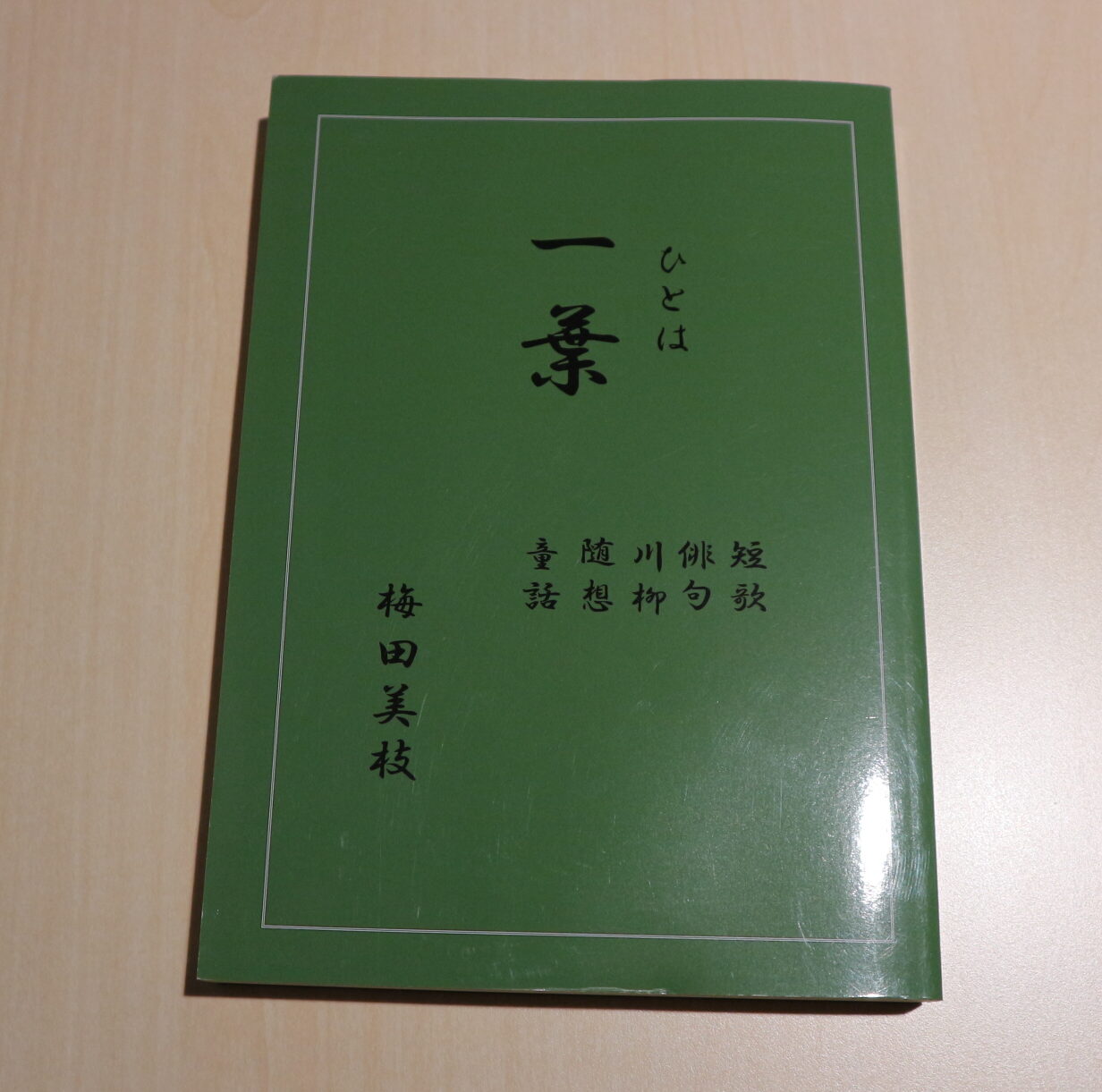

「一葉(ひとは)」とは、それらの作品を含めた、

梅田さんの短歌、俳句、川柳、随想、童話作品の “まとめ本”です。

本日は、こちらの本から、梅田さんご自身に選んでいただいた作品を朗読していただきました。

梅田さんは瑞穂で生まれて瑞穂の農家に嫁ぎ、大家族を支えながらの子育て、介護と

忙しい日々の様子、そのときどきに感じた事などを作品にされています。

白いご飯がご馳走だった時代、今では家族で食卓を囲むのが食事の風景ですが当時はそうではなかったと聞いた時、

?!ちゃぶ台でみんなでワイワイじゃないのかしら?とちょっと驚きましたが、

梅田さんが子どもの頃は、各自お茶碗が収められた「箱膳」を持っていて、食事の時は1人1人がその箱をテーブルにして食事をしたそうです。

また1週間に1度みんなの箱膳のお茶碗を洗うのは年長の子供の仕事だったそうです。

この「箱膳」、「見てみよう!昔の道具展」で展示されていましたね。

実際に使っていた方のお話はおもしろかったです。

梅田さんのには、家族への感謝や愛情、自分の人生への慈しみ感じられましたが中でも、

「こうあるべきだ、こうでなくちゃいけないと考えるのではなく、

自分がおかれた立場を全うすることを一生懸命やってきた」

という言葉がとても印象的でした。

次回の囲炉裏端で語る昔話は、

令和3年1月24日(日)「浅間さまとドッコイショ」関谷忠氏

です。(来年です!)

みなさま良いお年をお迎えくださいませ。

こんにちは。

本日は、江戸時代から続く伝統工芸の体験教室を行いました。

その伝統工芸とは、“つまみ細工”です!

講師は、優しく丁寧に教えて下さる川﨑里美先生をお招きし、指導していただきました。

つまみ細工と言えば、七五三や成人式の髪飾りなどが頭に思い浮かびますが、今回の体験では、ビーズと組み合わせてつまみ細工のアクセサリーピンを作りました!

作業風景はこんな感じ↓

2.5㎝角の布をピンセットで折りたたみ、花びらを5枚作ります

花びら5枚を付けるとお花の出来上がり❁

さらに、このお花にビーズを組み合わせていくと、アクセサリーピンの完成🎊

小さい布をピンセットを使いながら折って整える作業に皆さん苦戦していましたが、かわいいお花のアクセサリーピンが完成しました。

洋服やバッグのアクセントにつけても素敵ですね!!

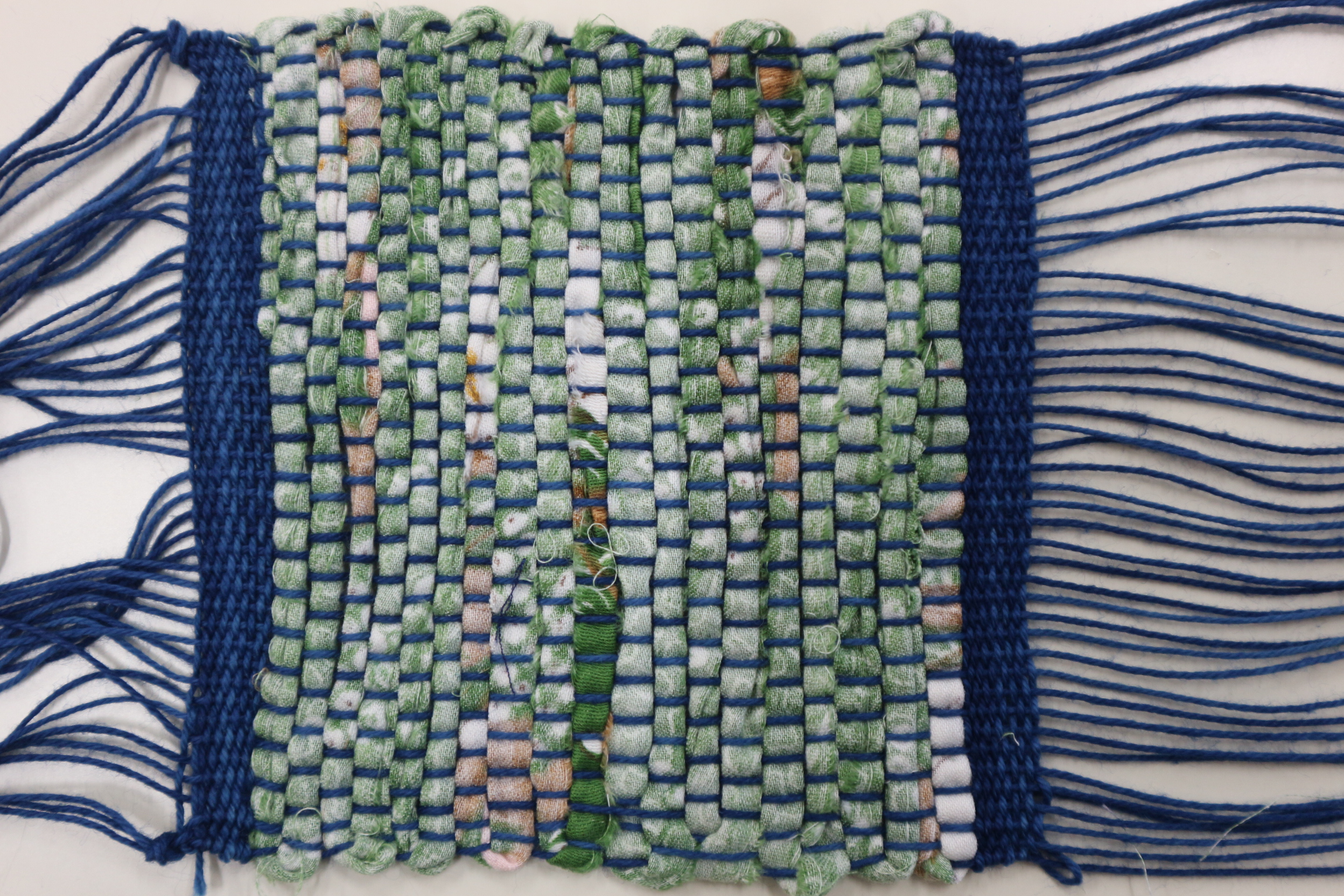

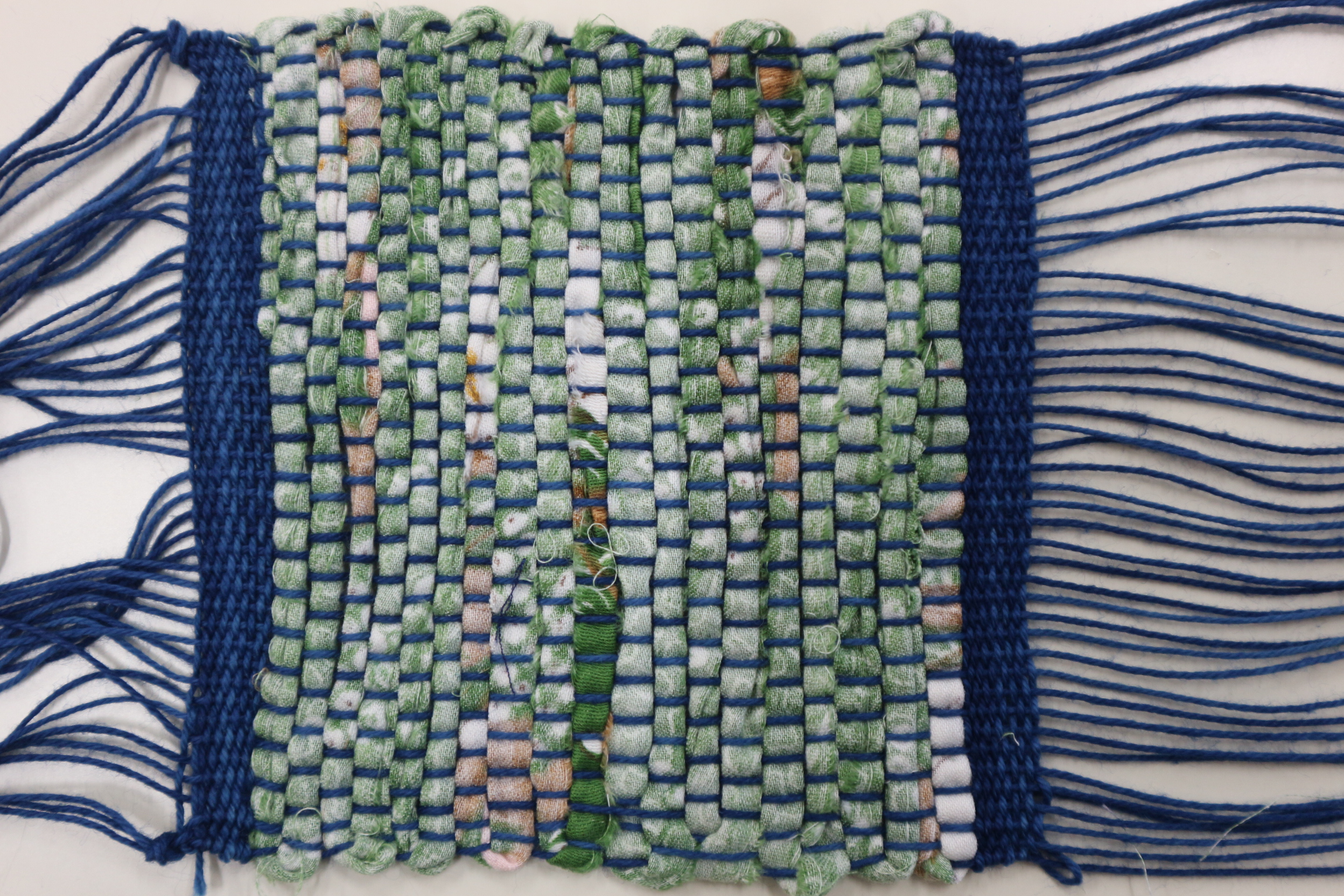

本日、けやき館では【裂き織り体験教室】を開催しました。

裂き織りとは、使わなくなった着物や古布を裂き、よこ糸として織るエコな織物のです。

今回は、卓上手織機を使って裂き織りのコースターを2枚作りました。

よこ糸は6色の中から好きな色を選んでもらいました。

さっそく織っていきます。

みなさん最初はゆっくりでしたが、出来上がる頃にはサクサク織っていました。

完成はこちら↓ 使ったよこ糸によって、出来上がりの柄は様々!

使わなくなった布を使って色とりどりのコースターが完成しました。

2020年12月06日

第138回 けやき館 温故知新の会 歴史講演会「江戸の町奉行-与力・同心・岡っ引き-」

皆様、こんにちは。

今日は第136回 けやき館 温故知新の会 歴史講演会「江戸の町奉行-与力・同心・岡っ引き-」を開催しました。

講師は、瑞穂古文書を読む会の小林良久さんです。

〈講師の小林先生〉

〈講師の小林先生〉

江戸の町奉行といえば、大岡越前守を始めとする大きな役所です。

そんな町奉行について、しくみを中心にお話がありました。

町奉行の中でも、特に奉行の役職に就くとまさに激務です。午前は江戸城で老中などへの報告や打ち合わせ、午後には奉行所に出仕して決裁や裁判を行う。町奉行というと白洲での裁判のイメージが強いですが、他にも行政や治安維持なども担っていたため、体調を崩す人も多かったようです。

時代劇などで描かれる町奉行との違い、都々逸なども紹介しながら、軽妙にお話をされました。

〈講演中の小林先生〉

〈講演中の小林先生〉

次回の温故知新の会の講演会は、来月の1月11日(月・祝)13:30~ 郷土歴史講演会「箱根ケ崎に振武軍来たる」です。

こんにちは。

けやき館では、12月1日より「みずほ染め織り作品展」を開催しています。

「みずほはたおり探検隊」や「みずほ染織伝承会」の学習・活動成果が一同にご覧いただける作品展です。

藍・桜・どんぐり・玉葱、、、といろんな素材を使って染めた草木染の作品や、機織り作品を展示しています。

また、町の伝統的な絹織物【村山大島紬】の制作に使われる道具なども展示しています。

12月20日(日)までの展示となってます。

草木染・機織り・村山大島紬の興味のある方はぜひ!

みなさん お疲れ様でした。

みなさん お疲れ様でした。

〈講師の小林先生〉

〈講師の小林先生〉 〈講演中の小林先生〉

〈講演中の小林先生〉