2024年05月12日

第219回温故知新の会 郷土の歳時記「この一葉」

こんにちは。本日、郷土の歳時記「この一葉」を開催しました。

講師は梅田美枝さんです。

〈講師の梅田さん〉

〈講師の梅田さん〉

梅田さんは元狭山地区の栗原新田生まれで、地元言葉も達者。

町内のボランティアとして、小学校での読み聞かせや紙芝居などの活動を続けられています。

今回は日々の生活から生まれた俳句や川柳、創作の物語などのお話をされていました。

例えば、昔の織物について、地元の村山大島紬、青梅夜具地、八王子織物をお持ちになって、それぞれの生地の違いなどをお話されていました。このように昔の生活を交えながら、生活の気づきを語っています。

みなさん時には笑いながら、時には共感してお隣と話しながら梅田さんの話を聞き、和やかな雰囲気でした。

〈会場の様子〉

〈会場の様子〉

次回の温故知新の会は、地域めぐり「二本木から箱根ヶ崎の歴史散歩」講師は角田清美氏です。

2024年05月12日

つまみ細工体験教室「カサブランカ」

5月6日(月・祝)につまみ細工体験教室「カサブランカ」を行いました。

講師の先生は、毎年お世話になっている川﨑里美さんです。

白いシルクの布を使い、カサブランカの花を形づくります。

最後にブローチピンをつけて出来上がりです。

作業工程は指先を使う細かい作業です。みなさんそれぞれのペースで取り組み素敵なブローチが出来上がりました‼

参加いただいたみなさま、川﨑さん、ありがとうございました。

次回は、5/29(水)に染色体験教室「狭山茶染め」があります。

お楽しみに!

2024年05月05日

こどもの日工作教室「切って貼って!動物コラージュ」

こどもの日工作教室「切って貼って!動物コラージュ」を5月3日(金・祝)に開催しました。

フリーのイラストレーター・造形作家の永野徹子さんをお招きしてのワークショップです。

永野さんに作ってきていただいた色紙を使って動物のコラージュ作品作りに挑戦しました!

先生ご紹介の後にはハサミの練習をして、どんなふうに作るのか実演をみんなで見ました。

わくわく度がさらに増してきたところで、制作スタートです。

最後はみんなの力作を並べての観賞会です。

作品の紹介をしてくれたお友だちもいました!

けやき館では数々のお教室を “体験学習室” で行ってきましたが、今回のような空間になったのはおそらく初めてではないかなと思います。永野さんの作品に囲まれながら、わくわく感満載でスタートし、楽しく制作し、観賞することができました。

ご参加いただいたみなさま、作品作りの楽しさを教えてくださった永野さん、ありがとうございました。

次回の工作体験教室は6/2(日)、15(土)の第8回父の日工作教室「切り絵タンブラー」です。

お父さんがお仕事に持って行けるタンブラーを、切り絵でカッコよくかわいくデコレーションします。おりがみを使っての “紋切り” もちょこっとご紹介しますよ!

お申込みお待ちしております。

2024年05月05日

生きものミニ展示はじめました

気温が上がり、生物の活動が活発になってきました。

風除室で、冬の期間を中心に目を楽しませてくれたシクラメンからの

展示替えとして、

ミニ展示「何の生きものがいるのかな?」を始めました。

けやき館では、生体の展示が可能な唯一のスペースです。

小さな水槽に入れる候補をあれこれ考えつつ、

隣の耕心館の山野草のおススメも含めていくつか展示することにしました。

まずは今の季節に、色とりどりの花を咲かせているタツナミソウの

鉢をいくつかお借りしました。

(最上段は色の濃いアカボシタツナミソウの購入品を栽培したものです。)

「タツナミ」の和名の由来など、知りたい方はぜひのぞいてみてください。

<耕心館にあるタツナミソウの各色の群落>

水槽の生き物も、その時々で変わりますのでお楽しみに!

2024年05月04日

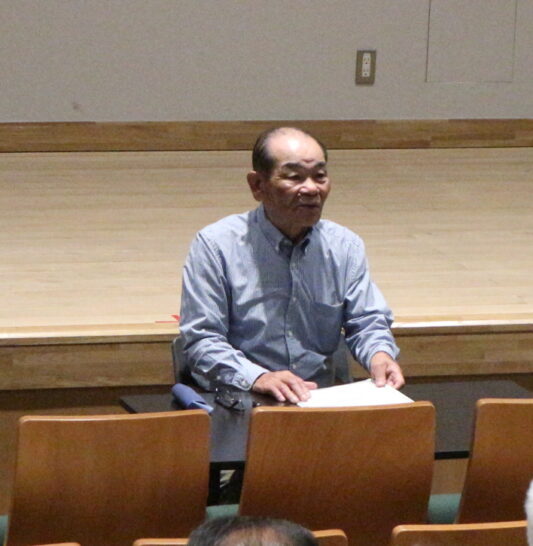

昆虫標本展のギャラリートークを行いました

みなさん、こんにちは。

ゴールデンウィークの真っ最中ですが、いかがお過ごしですか?

けやき館では昨日(5月3日)、昆虫標本展(会期:5月26日まで)のギャラリートークを実施しました。お話ししてくださったのは、この展示で標本箱を貸してくださった岡部廣さんです。展示してある22点の標本箱一つ一つについて、丁寧にわかりやすく解説をしてくださいました。

参加された方からも、昆虫にまつわるご自身の体験談や疑問点などについて、その都度質問しながら和気あいあいとしたギャラリートークになりました。中には、5月3日の東京新聞に昆虫標本展とギャラリートークの記事が掲載されたので、その新聞記事を見て参加してくださった方もいらっしゃいました。

ゴールデンウイーク最終日の5月6日(月・振休)にも、14時からギャラリートークを行いますので、お時間のある方は是非いらしてください。

令和6年4月29日、瑞穂町郷土資料館けやき館多目的室にて、劇団「貝の火」による人形劇を上演しました。

劇団「貝の火」は、人形劇を上演し続けて40年以上の歴史を持ち、笑ったり、泣いたり、喜ぶなど豊かな感情が子どもたちに育ってくれることを願い、上演を続けています。

今回の演目は、皆さんになじみの深い昔話「いっすんぼうし」。からだはとても小さいけれども元気と勇気に満ちたいっすんぼうしを、人形劇ならではのかわいらしさで表現し、見ている人の心を魅了していきます。小さなお子様たちだけでなく、お母さん・お父さんまでも物語の中へ引き込まれていきました。

また、ゴールデンウィーク中のおでかけにそなえて、交通安全のおはなし「おさんぽ!」も併せて上演されました。

公演が終わると、出口でいっすんぼうしと笑顔でごあいさつ。

ご参加いただいた皆様、ほんとうにありがとうございました。

2024年04月30日

第8回母の日工作教室「ハートのパタパタカード」

4月27日(土)、28日(日)に母の日工作教室「ハートのパタパタカード」を行いました。

ハートがパタパタパタとめくれるキュートなメッセージカード作りです。

お母さんへの想いを絵や文字で描くときは、みなさん集中して真剣!

母の日工作のため、お父さんとの参加の方もいらして微笑ましい風景でした。

お母さんが喜んでくれるの間違いなし!!の素敵なカードができました。

どんなメッセージを描こうかなぁ

カーネーションも作ります

上手にパタパタできました

できあがり◎

並び順も真剣に考えます

集中して描いてます

お父さんも一緒に

いいのができたね◎

力作です!

お母さん大喜びですね◎

参加くださったみなさま、ありがとうございました。

次回は6月2日(日)、15日(土)に第8回父の日工作教室「切り絵タンブラー」をご用意しております。

嬉しいことに、工作教室にリピーターが増えてきました。これからも楽しみにふるってご参加ください。

2024年04月29日

第205回囲炉裏端で語る昔話「花の歌会 万葉集から」

みなさん、こんにちは!

GW真っ只中。

イベントがたくさんのけやき館から今日は囲炉裏端で語る昔話が開催されました。

「花の歌会 万葉集から」をおはなし企画の方にしていただきました。

民家の前で紙芝居を読む形で行いました。

次回は5月11日(土)です。

長岡コミュニティセンターに10時集合出発して

瑞穂町内を歩きながら石造物巡りを行います。

皆さんの参加をお待ちしております。

2024年04月26日

五月人形と鎧兜がお目見え!

早いもので、4月も終わり5月が近づいてきましたね。

端午の節句に合わせ、郷土資料館の風除室に5月人形がお目見えしました。

<鯉のぼりの飾りが立体でかわいいですね>

さらに、ガイダンスホールで

本物の兜と鎧の展示を行います!

戦国時代から江戸時代にかけての当世具足で、

実際に武将が身に着けた痕跡があります。

けやき館や耕心館一帯に居を構えていた大海道 細渕家へ

お嫁に来た方の実家の発智家に由来するものです。

発智家は川越藩の家老の家柄で、特に篤志家で有名な庄平氏から贈られたものだそうです。

(発智庄平氏は地元の小学校の校長や信用組合から銀行の頭取に就き、渋沢栄一とも交流がありました。

孤児院の経営などを担い、霞ヶ関カンツリー倶楽部も創立した方です。)

鍬形(兜前方の装飾)と二枚胴のうるみ色が特徴です。

迫力のある兜と鎧をぜひ間近でご覧ください。

2024年04月21日

第204回囲炉裏端で語る昔話

みなさまこんにちは

本日の囲炉裏端で語る昔話は、

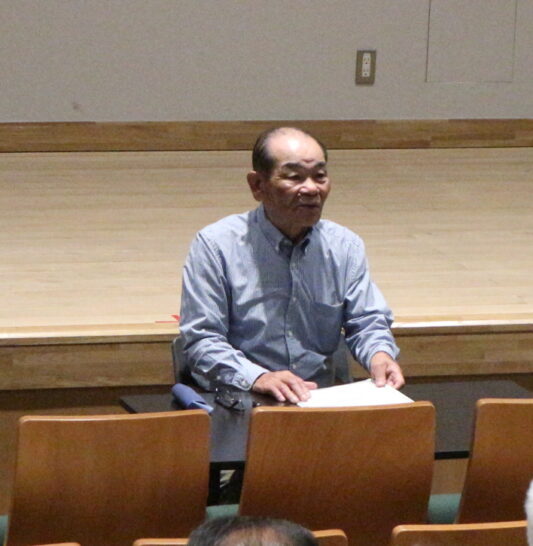

栗原増夫さんが語る「元狭山の昔話⑧」でした。

こちらのシリーズ、回を追うごとに人気も増して

本日も朝から沢山の方にお集まりいただきました。

栗原さん自分の覚えはている昔のエピソードをもとにお話しされるので、

同じ町で暮らしてきた方々も、共感したり自分の事を思い出されたり

懐かしいひと時を楽しんでいただけているようです。

次回の囲炉裏端で語る昔話は

4月29日(月・祝) おはなし企画 「花の歌会~万葉集から~」 です。

みなさまのお越しをお待ちしています。

〈講師の梅田さん〉

〈講師の梅田さん〉 〈会場の様子〉

〈会場の様子〉